Если до 2019 года информационное моделирование использовалось, в основном, в проектировании, то за последние три-четыре года оно смело шагнуло на этап строительно-монтажных работ и эксплуатации.

Все больше российских компаний присматривается и к отечественному программному обеспечению. Еще и потому, что российское ПО изначально заточено на отечественное законодательство и отечественные строительные нормы.

Между тем, в сфере цифровизации строительной отрасли предстоит сделать еще очень много. Новые цифровые тренды и вызовы стали главной темой обсуждения на отраслевом дне, посвященном проекту Минстроя РФ «Умный город», в рамках недавней Российской строительной недели-2025.

Мы не стали слепо копировать функционал западных САПР

Не секрет, что, когда внедряется новое, большую роль играет сила привычки.

Американско-британские холдинги – разработчики популярных сегодня программ Revite, AutoCAD и других – десятилетиями вкладывали миллионы долларов в рекламу, маркетинг и продвижение своих продуктов на рынок. В результате выросло целое поколение, которое привыкло работать с определенными инструментами.

Крупные руководители, линейные проектировщики признаются, что оказаться от привычного Revit или AutoCAD в пользу отечественного ПО им пока очень сложно. Некоторые прямо говорят: Renga (отечественная программа информационного моделирования – прим. авт.) для нас непривычна.

- ...У меня есть хорошая знакомая, с которой мы часто общаемся, руководитель проектного блока крупного застройщика, - привел пример глава Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов. - Так вот она мне недавно сказала: «Ну, не приставай ты ко мне! Перейду на Ренгу, когда мне это будет нужно. Я привыкла работать так, как работаю. Дашборды, сервисы, библиотеки – мне это удобно. Вот если бы в Ренге все было сделано, как в Ревите, я бы подумала и сделала это быстрее».

Наша справка:

Ренга (Renga) — российская BIM-система для архитектурно-строительного проектирования по технологии информационного моделирования (BIM). Используется для создания BIM-моделей жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

- То есть, привычка перевешивает, понимаете? – волнуется Михаил Викторов.

Процесс проектирования с помощью BIM

Между тем, наши вендеры поступили мудро и не стали слепо копировать функционал западных САПР. Одно из главных преимуществ наших разработчиков, которое скоро будет выделять их на рынке – это то, что в программу Renga заложена российская нормативная база. – В ее функционал заложены наши СНИПы и ГОСТы.

А этап СМР – строительно-монтажных работ – это вообще наша монополия. Тот же ИСУП – единая федеральная цифровая вертикаль, куда входят все отечественные стройки, и где можно отследить любое строительство в режиме реального времени – вообще работает только с отечественным ПО.

Наша справка:

ИСУП - Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. Система позволяет сопровождать реализацию строительных проектов на этапе их планирования, проектирования и строительства, обеспечивает ведение информационной модели, а также создание комплексной инфраструктуры мониторинга и аналитики этапов жизненного цикла объектов капитального строительства.

Да, сегодня действует некий элемент принуждения, - не скрыл глава НОТИМ. Он «зашит» в требование предоставления техзадания, выполненного только на отечественном ПО. И 21% разработчиков признались, что в их компаниях действует такое принуждение.

Но Михаил Викторов считает это «принуждением к прогрессу» и склонен думать, что, если государство вкладывает в развитие цифровизации свои бюджетные рубли, оно вправе потребовать отдачи, выраженной в конкретных сроках, объемах и способах достижения цели.

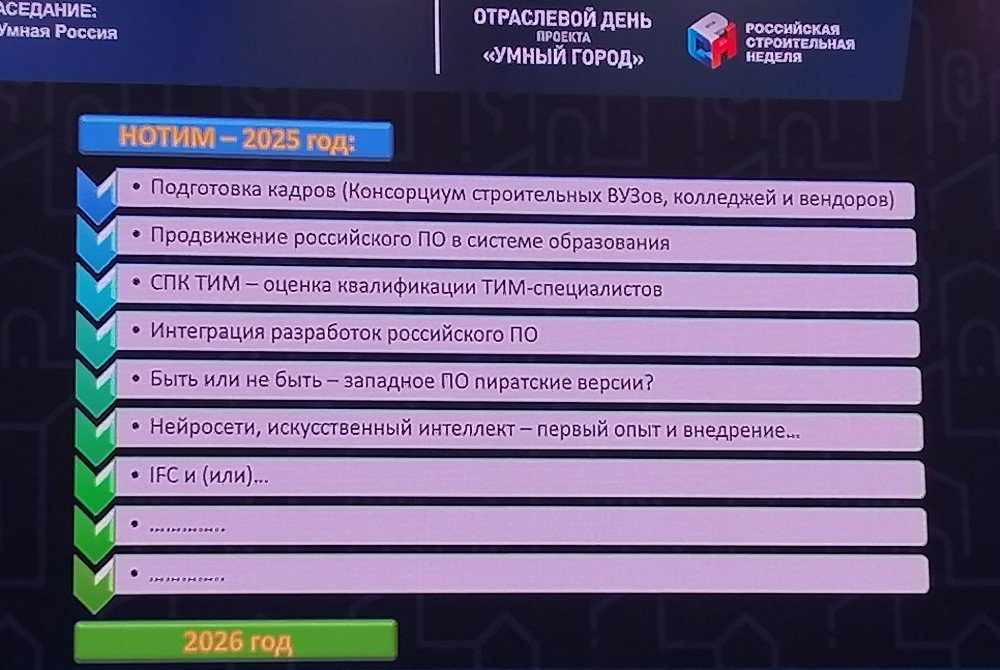

На экран выведены основные направления деятельности НОТИМ - Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования

Вторая причина, по которой пока медленно внедряется информационное моделирование, особенно на стадии строительно-монтажных работ, - это, по мнению Михаила Викторова, нежелание иметь прозрачную бизнес-систему.

- Акционер, гендиректор министр хотят иметь прозрачную систему со сроками, объемами – они хотят контролировать всю цепочку. А вот в середине этой цепочки очень много заинтересованных лиц, которым выгодно, чтобы этой прозрачности не было, – считает глава НОТИМ. Понятно, что в мутной воде легче прятать концы. И этот консерватизм, помноженный на элементы серой коррупционной схемы, будет нам мешать и дальше.

Но процесс идет. Благодаря тому, что подключился НОСТРОЙ, 140 тысяч пользователей удалось раскачать и присоединить к системе.

В крупных корпорациях внедрено уже 330 продуктов, которые прошли отбор. Единственный их недостаток – очень слабая взаимная интеграция. По идее, раздел проектной документации, сделанный тем или иным САПР, должен легко открываться в том или ином разделе среды общих данных. Пока бывает так, что вендеры не видят друг друга. И задача НОСТРОЙ и НОТИМ – повысить эту степень интеграции хотя бы до 50-60%.

В умную начинку МКД нужно закладывать возможность модернизации

...Представьте себе ситуацию: жильцы многоквартирного дома захотели, чтобы у них на подземной парковке стояли камеры, оснащенные системой распознавания номеров. Законное желание. Но дом не новый, ему уже почти десять лет. Соответственно и вся цифровая начинка в нем десятилетней давности. Но самое главное - система замкнута в самой себе и не поддается достройке.

Именно в такой ситуации оказались жители одного из ЖК, построенных компанией «Кортрос».

- Строя свои дома, мы набили много шишек, рассказывает директор по цифровой рансформации ГК «Кортрос» Дмитрий Лебедев. – Все наши жилые комплексы изначально подключены к платформе «Умный дом». Цифровая среда в них формируется по закрытому принципу. Когда дом сдан, дальше никаких сервисов туда присоединить уже невозможно. Или очень сложно.

Надо сказать, что пожелания жителей разработчики все-таки выполнили, но, как говорится, «большим потом и кровью».

- Нам пришлось в действующую систему умного здания ровно три месяца интегрировать эту казалось бы простую технологию. Было трудно, из-за того, что система «закрыта».

Дмитрий Лебедев считает, что в умную начинку строящихся домов должна закладываться возможность модернизации.

На отраслевом дне проекта "Умный город". В центре - Дмитрий Лебедев, компания "Кортрос"

- Эксплуатация наших зданий свыше 100 метров рассчитана на 100 лет, а мы им придаем прошловековую цифровую начинку...Давайте пофантазируем. Допустим, когда-то откроется беспилотный транспорт. Встанет вопрос, где должна быть парковка беспилотников? Как дом должен пообщаться с курьером, который беспилотно привезет вещи или продукты? Ведь его нужно сориентировать, посадить. Все эти реалии в общем-то недалекого будущего мы сегодня не учитываем.

Или взять тех же роботов-доставщиков. Они должны «понимать», как можно к дому подъехать, где встать. Все это необходимо будет дооборудовать, доинтегрировать в личное приложение жильца. И в умном доме провести соответствующую модернизацию.

От умного здания к умному городу

Увы, случаются проблемы и с теми сервисами, которые уже интегрированы в систему «умного дома». И здесь, по мнению Дмитрия Лебедева, должна идти работа непосредственно с управляющей компанией.

- Пока мы, разработчики, в течение пяти лет следим за УК – поддерживаем, помогаем - все замечательно. По истечении 5-летнего гарантийного срока УК резко начинает не хватать ни сил, ни средств, ни компетенций. Да, если честно, и желания. Базовые вещи работают – домофон по брелоку, все остальное – есть нюансы. Например, усилители сотовой связи в лифтах и паркингах. Общественная вай-фай сеть и так далее. То есть, мы должны добиться того, чтобы все, что мы напридумывали, работало. И работало так, как задумано.

- ...Но самое важное, - объясняет Дмитрий, - мы не учитываем, что жизнь человека не ограничивается временем, проведенным в МКД. Человек живет в рамках квартала, города. И мы сталкиваемся с большой проблемой – мы не можем интегрировать «умность» нашего здания в «умность» города.

Преимущества использования "умных" технологий. Слайд, представленный российским разработчиком - группой компаний Экзон

- Сегодня в городах мы уже имеем достаточно «умный» транспорт. И я, как представитель МКД, мог бы отдавать в город данные о том, когда у меня люди выходят утром из подъезда. Исходя из этого можно корректировать нагрузку на остановках и расписание движения общественного транспорта. Тем самым улучшится транспортная доступность для жителей района.

Или, например, у оператора «домового» цифрового сервиса есть информация по утечкам теплового носителя. Он может отдавать это обратно естественным монополиям, чтобы они быстрее реагировали: на чьих сетях это произошло. Идентифицировали проблему и решали ее.

Можно организовать видеонаблюдение за наполнением мусорных бачков. И приезжать за отходами по наполнению, а не по расписанию. И так далее.

Интеграция такого ядра как МКД в систему умного города - это, по мнению Дмитрия Лебедева, серьезный вызов. Потому что у нас пока не устоялись протоколы обмена данными. Не распределены роли. Не выяснено, кто является оператором этих данных. Эти вопросы тоже надо поднимать и находить на них ответ.

Сделан большой шаг в формализации понятия «умное здание». Осталось совсем немного. Подтянуть микрорайон и город.

Не так давно компания «Кортрос» подписала соглашение с губернатором Пермского края о создании первого в России умного квартала. Что он в себя включает? Кроме умных зданий, которые соединены между собой, квартал включает и интеграцию с инфраструктурой города, а также умную школу и умный садик.

- Почему это так важно? – поясняет Дмитрий Лебедев. - Мы строим школы и садики по супер-пупер-современным архитектурным проектам. Но нас не побуждают делать их современными в плане инженерии и «цифры». У нас в школах есть умная начинка – всякие умные доски – но сама инженерия, сама территория – она на текущий момент явно отстает, она аналоговая, она ламповая.

Разработчики из компании «Кортрос» поставили себе задачу объединить два пилотных проекта в единую платформу. А платформу умного квартала построить на открытых принципах - чтобы иметь возможность дорабатывать ее и поддерживать современной и через пять, и через десять лет.

Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним...

В цифровизацию идут не только целыми городами, но и целыми регионами. Причем северными.

Недавно Регион Югра присоединился как учредитель к Центру компетенций «Умный город». Глава департамента информационных технологий и цифрового развития – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Ципорин не скрывает амбициозных целей:

- Нам не нужны 2-3 умных города. Нам нужен умный регион Югра. Мы все наши кейсы по «умному городу» - в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске - бесшовно связываем друг с другом через региональную платформу.

- В Югре много больших рек, и единственный доступ к некоторым населенным пунктам – речной транспорт. Людям удобно доехать до речного вокзала, а потом сесть на кораблик и отправиться по реке до места назначения. Все это у нас соединено в единую систему. В 2024 году мы оснастили все наши суда датчиками передачи информации и создали систему умных мультимодальных перевозок, - рассказал Павел Ципорин.

Внедрено в регионе и умное управление дорогами. Те системы, которые уже сегодня действуют в умных городах региона, используют ИИ для анализа дорожного покрытия, качества уборки трасс.

В Югре стараются довести цифровые сервисы не только до крупных населенных пунктов, но и до самых отдаленных поселений. В национальном округе проживает много коренных народов – ханты и манси. И 20 процентов из них ведут обособленный образ жизни. Живут в чумах, вдали от цивилизации. До ближайшей деревни бывает около 30 километров.

Так вот. В Югре до каждого стойбища доведен интернет. Здесь активно обучают местное население, как пользоваться цифровыми сервисами «Умного города», сайтом Госуслуг. Обучают семьи, вместе с родственниками, которые приезжают из еще более отдаленных мест. Таких «цифровых стойбищ» - центров, где можно получить все услуги онлайн – в регионе уже 88.

Для детей открыты стойбищные школы и детсады - юные северяне с детских лет учатся пользоваться теми сервисами, которые доступны и в больших городах.

...Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» ставит своей целью улучшение качества жизни россиян на 30%. Индикаторами нового жизненного стандарта станут качество жилья, как многоквартирного, так и индивидуального, темпы расселения из аварийного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, умный общественный транспорт, газификация, протяженность и качество автомобильных дорог, качество нежилой недвижимости, подключение к интернету. Думается, цифровизация всех сфер нашей жизни – это еще один весомый показатель, который станет хорошим подспорьем для достижения намеченной цели.

Фото: "Строительство.RU"

📌 Войди в «100 лучших практик управления недвижимостью» на Ярмарке УК